Le conseil municipal de ce lundi 25 septembre sera marqué par un retour sur les violences ayant suivi la mort du jeune Nahel. Dès le début, un débat sans vote opposera les visions de chaque groupe sur les événements.

C’était le début de l’été. L’ambiance au conseil municipal du 26 juin semblait sereine, les débats moins âpres que d’habitude. Pour une fois, les élus de la Ville ne sortaient pas exsangues de l’hémicycle, mais repartaient avec le sentiment que le relâchement était permis. Le lendemain, le jeune Nahel, 17 ans, meurt après un contrôle de police sur le périphérique parisien ; plusieurs quartiers pauvres de Strasbourg s’embrasent en réaction.

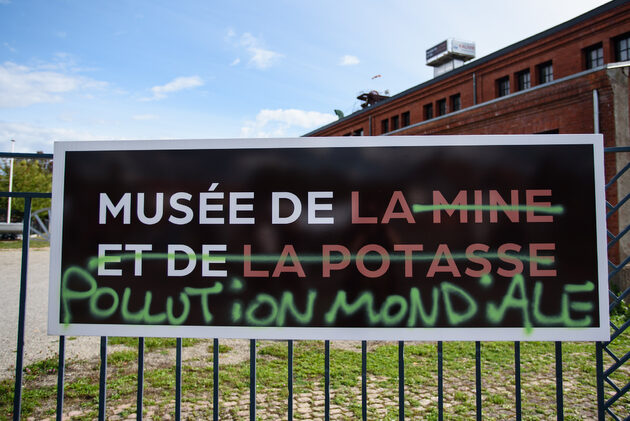

Trois mois plus tard, tout cela paraît déjà loin. Reste une ribambelle d’images chocs – voitures brûlées, jets de pierres, bâtiments publics endommagés – et beaucoup de questions sur l’explosion soudaine des violences. Les élus essaieront d’y répondre, dès les premières minutes du conseil municipal, ce lundi 25 septembre à partir de 10h.

Au-delà d’un inventaire des dégradations, chaque groupe politique présentera son analyse de la situation et sa lecture politique des événements. Causes, responsabilités, rôle de la Ville… Même sur la qualification des faits – émeutes ou soulèvements ? – les clivages se creusent entre la majorité et les groupes de l’opposition.

« Nous voulons travailler sur les racines et les causes »

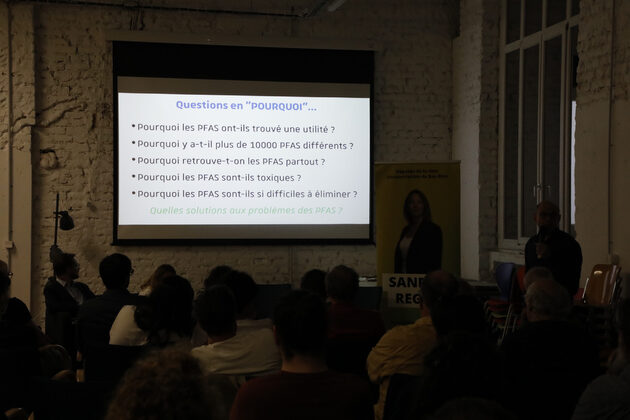

Le premier point à l’ordre du jour sera donc une communication sur les émeutes. Elle est titrée comme une dissertation : « Événements de juin-juillet 2023, bilan et perspectives. Comment faire ville ensemble ? » Pendant deux heures, les conseillers municipaux bûcheront sur la question.

« Ce débat, c’était un engagement pris par la maire, au cours d’une réunion des présidents de groupe, pour rendre compte aux Strasbourgeois de ce qu’il s’est passé durant les émeutes », explique l’adjoint chargé de l’équité territoriale, Benjamin Soulet. Le président du premier groupe de la majorité, « Strasbourg écologiste et citoyenne », explique la visée du débat :

« Nous ne voulons pas simplement faire un bilan factuel de ce qu’il s’est passé et des équipements endommagés qu’on va remplacer. Nous voulons aussi travailler sur les racines et les causes des problèmes que traduisent ces événements. Collectivement et avec humilité. »

Les groupes d’oppositions joueront-ils le jeu ? « J’espère qu’on ne sera pas dans les postures et les caricatures, mais dans un moment d’échange collectif. » L’élu veut y croire, en rappelant le moment d’unanimité lors du rassemblement contre les violences auquel la maire Jeanne Barseghian (EELV) avait participé.

Le premier adjoint dans le viseur de l’opposition

« Oui, on n’avait rien à redire sur les prises de position de la maire, à ce moment-là », relate le co-président du groupe « Centristes et progressistes », Pierre Jakubowicz (Horizons). « Mais presque au même moment, son premier adjoint (Syamak Agha Babaei, NDLR) publie sur Facebook un long texte, avec une grille d’analyse qu’on n’accepte pas, et qui n’est pas acceptable. » Le conseilleur d’opposition souhaite qu’il soit recadré par la maire :

« Sa tribune a créé des liens de causalité et d’irresponsabilité qui ne peuvent pas être partagés par tous, on n’accepte pas les raccourcis qui y sont fait. Du coup, on a du mal à comprendre quelle est la position de la majorité, les propos de la maire durant le rassemblement, ou ceux de son premier adjoint ? On attend de savoir si elle va le désavouer ou non sur le fond. »

Même tonalité, pour la conseillère d’opposition Céline Geissmann (PS) :

« On voit qu’il y a une dissonance entre la maire et son premier adjoint. On est en république, dans aucun cas les dégradations et les violences ne doivent être justifiées. »

« La République n’appartient pas un camp politique », s’agace Syamak Agha Babaei. Le premier adjoint revient sur sa tribune :

« Dès que je l’ai publiée, il y a eu un flot de réactions, notamment racistes. Je vois bien que quelqu’un comme moi, placé où je suis, ne peut être que cible d’attaques, dès qu’il ne dit pas ce qu’ils veulent. Je suis toujours suspect de ne pas faire partie de l’arc républicain. »

L’élu ne s’excuse pas de mentionner les effets rémanents du colonialisme dans son texte. Il bat en brèche les procès en complaisance :

« Je n’excuse pas, j’essaye de comprendre. Je pense qu’un responsable politique qui a cessé de vouloir comprendre devrait faire autre chose. Moi aussi ça me choque que des écoles ou des édifices publics brûlent, mais je ne peux pas renoncer à comprendre. Et puis les faits sont têtus : s’il y a autant de soulèvements en France, qui reviennent par soubresauts, c’est que la question n’est pas réglée. Ce n’est pas honnête de renvoyer toute une partie de la population à la sauvagerie, en leur niant tout message politique. »

« Ça manque cruellement d’ambitions »

Dans un texte encadrant le débat transmis à l’opposition, la municipalité met en avant les réponses qu’elle veut apporter à la crise. À la colère des quartiers, la Ville répète donc ses mantras : œuvrer pour « l’équité territoriale », agir pour « une politique éducative, sportive, culturelle et associative en faveur de l’émancipation », « lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales de santé ».

Concrètement, la plupart des mesures mises en avant sont déjà dans les tuyaux, comme la conclusion avec l’État d’un contrat de ville 2024-2030 autour des quartiers prioritaires de la ville (QPV), l’ouverture d’un supermarché et d’une boulangerie à l’Elsau, ou le recrutement d’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) supplémentaires.

« Mon analyse, c’est que ça manque cruellement d’ambitions », tacle la socialiste Céline Geissmann. Elle estime le texte décevant :

« Il n’y a pas vraiment eu de changement de direction suite aux émeutes, ou soulèvements populaires. J’ai l’impression qu’ils ne prennent pas en compte tout ce qu’il s’est passé, il n’y pas d’annonces nouvelles. On nous parle des Atsem, de politique sportive, mais ce n’est pas neuf, donc ce n’est pas une réponse suffisante. »

Une rhétorique que réprouve sans surprise Benjamin Soulet :

« Quand je parlais d’humilité, je parlais aussi de ça. On ne fait pas en 15 jours un plan d’action détaillé. Il faut prendre le temps de comprendre et de travailler. Et puis, nous faisons déjà de l’équité territoriale un axe important de notre politique, nous n’avons pas attendu. Maintenant, on doit s’interroger sur la manière d’aller plus loin, notamment pour la préparation du prochain budget. »

Divergence sur les causes

Un clivage apparaît donc entre les groupes de la majorité et l’opposition, sur la nature sociale ou non des émeutes. En particulier du côté du groupe des Républicains, présidé par Jean-Philippe Vetter (LR). Ce dernier torpille sans ménagement le texte de la municipalité :

« Je suis surpris par le lien direct qui est fait entre délinquance et pauvreté. L’expérience que je tire de ma tournée des quartiers populaires et de mes contacts avec les habitants, c’est que personne n’est solidaire avec les délinquants. À aucun moment, je n’ai entendu des habitants proposer des circonstances atténuantes, parce que ce n’est pas la pauvreté qui explique la délinquance. »

Une analyse totalement opposée à celle que défendront les communistes au sein de l’hémicycle. La présidente du groupe, Hülliya Turan (PCF), expose les conclusions de son camp :

« Ces violences traduisent un sentiment de relégation des jeunes de quartiers populaires. Il faut qu’on leur apporte des réponses politiques concrètes, ce ne sont pas des mesurettes. Cela peut être par exemple une gratuité des transports étendue aux moins de 25 ans. »

À l’issue du débat, les élus ne voteront pas et passeront au sujet suivant : l’absence de déontologue. La délibération fait suite au rejet par les groupes d’opposition de la candidate proposée par l’exécutif. Là encore, les échanges risquent d’être tendus.