Cet article fait partie de l’édition abonnés. | Déjà abonné ? Connectez-vous

Abonnez-vous maintenant pour poursuivre votre lecture

Déjà abonné⋅e ?

Connectez-vous

Cet article fait partie de l’édition abonnés. | Déjà abonné ? Connectez-vous

Déjà abonné⋅e ?

Connectez-vous

C’était le premier déplacement des « cent jours » d’Emmanuel Macron après l’adoption au forceps de la réforme des retraites. Pour communiquer sur sa proximité avec le terrain, le président de la République avait choisi de s’inviter dans le village de Muttersholtz, dans une entreprise travaillant le bois. Après avoir visité l’usine, le président s’était ensuite rendu à Sélestat, pour une rencontre plus « authentique » avec le public.

Moins sages que prévus, les Sélestadiens ont réservé à ce dernier un accueil mouvementé. Entre les huées, les louanges et les selfies, quelques personnes s’étaient illustrés par des insultes et des doigts d’honneur à l’attention d’Emmanuel Macron. Une jeune femme a été placée en garde à vue pendant 23 heures pour un doigt d’honneur. Et mercredi 27 septembre, deux hommes ont été condamnés à des amendes de 400€, dont 300€ avec sursis pour l’une et 200€ pour l’autre, relatent les Dernières nouvelles d’Alsace citant le parquet de Colmar.

Les deux hommes ont opté pour une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour « outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. » Dans cette procédure, le procureur propose une peine qui peut être acceptée ou non par l’auteur des faits. Cette procédure a été proposée à une troisième personne qui ne s’est pas présentée. Elle sera jugée en avril pour des faits similaires devant le tribunal correctionnel.

Lundi 25 septembre, le conseil municipal de Strasbourg a duré presque 14 heures, ce qui a laissé amplement le temps aux élus de faire valoir leurs différences. Retour sur une sélection de ces instants plus ou moins politiques mais toujours théâtraux.

En se présentant au conseil municipal pour rendre son dernier rapport d’activité, le déontologue Patrick Wachsmann s’attendait sûrement à une ambiance moins tendue. Passés les remerciements unanimes, les élus municipaux ont tout de suite repris les hostilités. Dans cette ambiance électrique, une intervention fait sortir la majorité de ses gonds : celle de Jean-Philippe Vetter.

Cet article fait partie de l’édition abonnés. | Déjà abonné ? Connectez-vous

Déjà abonné⋅e ?

Connectez-vous

Contribuez à consolider un média indépendant à Strasbourg, en capacité d’enquêter sur les enjeux locaux.

Déjà abonné⋅e ?

Connectez-vous

« En septembre 2021, quand on distribuait 300 repas lors d’une maraude un mardi soir, on postait le chiffre sur les réseaux parce que c’était énorme. Maintenant, on distribue près de 800 repas. C’est intenable, je ne sais plus comment alerter sur cette situation », s’alarme Valérie Suzan, présidente de Strasbourg action solidarité (SAS).

Chez les responsables d’associations de distribution alimentaire, les témoignages préoccupants se succèdent. Tous constatent une augmentation massive du nombre de personnes qui leur demandent de l’aide. Valérie Suzan poursuit :

« Mardi (19 septembre), on a donné 790 repas. Les gens qui viennent vers nous sont épuisés. Il y a des familles, des enfants, des personnes gravement malades… On ne va pas tenir longtemps à ce rythme là. Il faut que les responsables politiques se mettent autour d’une table et que les choses bougent. »

« Tout le monde trouve ça normal qu’on distribue des repas, on fait partie du paysage, mais ça ne tient qu’à un fil en réalité », signale Patrick Gruber, président des Restos du cœur du Bas-Rhin :

« Les associations comme nous sont indispensables alors qu’elles ne tournent que grâce à des bénévoles qui ont une charge croissante. En 2023, nous avons environ 1 800 personnes inscrites à la Meinau contre 1 300 en 2022. À Bischheim, on est passé de 1 100 en 2022 à 1 500 en 2023. À Haguenau de 250 à 540. Entre 2021 et 2022, on avait déjà augmenté notre activité de 30% en passant de 2,2 à 3 millions de repas distribués au total dans le Bas-Rhin. Cet été, on a encore 25% d’activité en plus par rapport à 2022. »

Le Secours populaire du Bas-Rhin a fourni une aide alimentaire (un panier de denrées tous les mois ou toutes les semaines selon les situations) à 9 716 personnes dans le Bas-Rhin en 2022, dont 2 429 familles, ce qui représentait une augmentation de 19% par rapport à 2021, année pendant laquelle une hausse de 25% comparé à 2020 avait déjà été observée selon son directeur, Camille Vega :

« Cet été, lors de distributions alimentaires quartier Laiterie, nous avons distribué avec l’association Abribus 22 214 repas contre 13 347 lors de la session 2022. »

L’association Abribus a relayé ses craintes dans un communiqué jeudi 21 septembre : « Nous nous joignons aux constats terribles et aux alertes exprimées par de nombreuses associations nationales ces dernières semaines. Jamais Abribus n’a distribué autant de repas que lors de la saison 2022-2023. »

L’association expose avoir distribué l’hiver dernier plus de 50 000 repas en 92 sorties, soit une moyenne de 543 repas par soir, avec des pics à près de 800 diners servis. Cela représente une augmentation de 44% relativement à la saison 2021-2022 et de 163% par rapport au niveau d’avant crise sanitaire d’après Abribus.

Quant aux Petites roues, elles distribuaient au maximum 70 repas en 2021 le vendredi soir place de la gare, mais environ 150 depuis fin 2022 selon leur présidente Sabine Carriou :

« Et on n’en a pas assez pour tout le monde, il y a 200 personnes qui demandent ces derniers temps. Le fait de ne pas être en mesure de répondre à toutes les personnes qui viennent, ça crée un moment de panique, c’est très dur. Des bénévoles le vivent mal et ne reviennent plus à cause de ça. Nous avons décidé de faire une pause cet été afin de repenser l’organisation des maraudes au vu de l’augmentation de la demande. Des bénévoles cuisineront toute la journée et non plus seulement l’après-midi, afin d’arriver à produire entre 200 et 250 repas. »

Au Secours populaire et aux Restos du cœur, outre des personnes sans-abri, de nouveaux profils comme des étudiants, des retraités ou des travailleurs précaires demandent de l’aide depuis la pandémie en 2020. Patrick Gruber indique qu’avec l’inflation, « les bénéficiaires sont obligés de choisir entre se chauffer ou manger, acheter du carburant ou des aliments ».

Selon Gautier Traber, chargé de communication de Caritas, des auto-entrepreneurs et des personnes au Smic sollicitent désormais l’association caritative :

« En 2022, 4% des personnes accueillies déclaraient des ressources mensuelles supérieures à 1 200€. 17% des personnes qui venaient demander de l’aide avaient un niveau de formation supérieur [au bac], contre 15% en 2021 : l’obtention d’un diplôme n’est plus un rempart contre la pauvreté. La proportion des bénéficiaires de 60 ans a progressé, notamment ceux qui touchent une très petite retraite ou le minimum vieillesse (953,45€ par mois pour une personne seule). »

La majorité de ces associations fonctionnent grâce à des dons de particuliers ou d’entreprises. Patrick Gruber explique que les Restos du cœur achètent « 40% de ce [qu’ils] distribuent grâce aux dons, 30% avec un fonds européen (d’aide aux plus démunis, NDLR) et les 30% restants correspondent à des récupérations gratuites chez des grossistes ou dans des supermarchés ».

Mais avec la demande de produits à bas prix, les supermarchés vendent de plus en plus de produits proches de la date de péremption en faisant des réductions. « Avec l’augmentation des frais d’essence et de tous nos achats, nous avons un déficit de 400 000 euros entre mai 2022 et mai 2023 », poursuit Patrick Gruber, qui s’inquiète aussi d’une baisse du nombre de bénévoles :

« On a 650 bénévoles contre 750 il y a un an. La plupart sont des retraités et certains sont en difficulté financière et ne peuvent plus faire de bénévolat. D’autres doivent garder leurs petits enfants parce que ça coûte moins cher que la crèche… Nous avons besoin de personnes qui peuvent se mobiliser les jours de semaines pour faire les collectes et tenir les permanences. »

Du côté du Secours populaire, l’association est contrainte de réduire ses rations : « Par exemple, une famille qui recevait un pack de lait il y a un an ne reçoit plus que 4 bouteilles », illustre Camille Véga.

D’après une enquête commandée par la Ville de Strasbourg et réalisée dans la semaine du 20 au 26 mars, sur 400 individus interrogés lors de distributions alimentaires, 46% étaient sans-abris. Nicolas Fuchs, coordinateur régional de Médecins du Monde, avoue que son association n’arrive pas à suivre l’intégralité des sites où vivent des sans-abris avec sa soixantaine de bénévoles :

« Il y a une multiplication de petits campements, qu’on ne connait pas tous, en plus du squat Sarlat au Neuhof et du bidonville de Cronenbourg. Nous n’avons pas encore pu nous rendre au parc du Glacis, où une cinquantaine de tentes ont été installées. »

Depuis plusieurs années à Strasbourg, le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé sans que l’État ne crée suffisamment de places d’hébergement d’urgence, malgré les alertes des associations.

Toujours selon l’enquête menée en mars 2023, 53% des personnes interrogées lors de maraudes avaient une solution d’hébergement : 20% avaient un logement et 33% étaient installées dans des foyers ou des chambres d’hôtels, souvent sans cuisine. Une situation « absurde » selon Sabine Carriou qui estime que des cuisines permettraient « de diminuer la pression sur les associations ».

Pour répondre à cette situation de crise, la municipalité va apporter 305 000 euros aux associations de solidarité. En plus d’une enveloppe du Centre communal d’action sociale (CCAS) de 150 000 euros qui sera débloquée cet automne, la Ville a voté lundi 25 septembre une subvention de 100 000 euros spécialement dédiée au Secours populaire (45 000 euros), à la Banque alimentaire (45 000 euros) et aux Restos du cœur (10 000 euros). Elles devraient également se voir attribuer 55 000 euros supplémentaires suite au conseil de l’Eurométropole du 6 octobre.

Floriane Varieras, adjointe à la maire en charge des solidarités, estime qu’il s’agit d’une aide d’urgence à court terme et indique travailler à la mise en place de nouveaux dispositifs pour « réduire les files des distributions alimentaires », en soutenant des épiceries solidaires comme La Caravelle tenue par Caritas à Cronenbourg.

L’élue évoque aussi des réflexions au sujet d’une « sécurité sociale de l’alimentation » :

« Un modèle similaire existe à Montpellier, ou des personnes cotisent plus ou moins selon leurs revenus pour accéder à des produits dans des épiceries solidaires ou des boutiques partenaires. »

Contactée par Rue89 Strasbourg, la Région Grand Est indique n’avoir pas voté de fonds supplémentaires en 2023, mais alloue déjà 10 000 euros par an à la banque alimentaire du Bas Rhin depuis 2020 (100 000 euros en tout en 2023 pour les 10 banques alimentaires du Grand Est). En revanche, la Collectivité d’Alsace a décidé d’augmenter son soutien « aux épiceries et associations d’aide alimentaire de 375 955 euros en 2022 à 478 929 euros en 2023 ».

Rémi Taïeb, le P-DG de Clestra Metal, a convoqué un comité d’entreprise extraordinaire mardi 26 septembre. Ordre du jour : le dépôt de bilan de cette usine de cloisons amovibles d’Illkirch-Graffenstaden, dont la quasi totalité des ouvriers sont en grève depuis début juillet. 125 salariés devraient perdre leur emploi : tous les ouvriers.

Une vingtaine de salariés, cadres et administratifs, ont été invités à rejoindre Clestra New, une autre entité créée après la reprise en octobre 2022 de Clestra par le groupe Jestia, la holding de la famille Jacot. La marque Clestra, l’outil industriel ainsi que les brevets ont également été transférés au sein du groupe Jestia, qui prévoit d’occuper une nouvelle usine, rue de Rochefort au Port du Rhin à Strasbourg.

La cessation de paiements de Clestra Metal, renommée durant l’été Unterland Metal, devrait être notifiée à la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg mercredi 27 ou jeudi 28 septembre. Il ne s’agit pas d’une surprise puisque lors de la dernière médiation au ministère de l’Industrie (lire notre reportage), la direction de Jestia avait évoqué qu’il ne restait plus que « 5 ou 6 jours de trésorerie ».

Cet article fait partie de l’édition abonnés. | Déjà abonné ? Connectez-vous

Déjà abonné⋅e ?

Connectez-vous

« Vous avez prévenu à la maison que vous ne rentrerez pas ce soir ? » Avec un rire sonore, l’élu référent du Neudorf, Antoine Dubois prévient les équipes techniques : le conseil municipal du lundi 25 septembre sera long et explosif. Les deux premiers points à l’ordre du jour – un débat sur les émeutes et une présentation du déontologue – prennent d’emblée plus de cinq heures aux élus.

S’ensuit une série de délibérations plus consensuelles, sur l’attribution d’aides par la Ville de Strasbourg aux victimes des catastrophes naturelles au Maroc et en Libye. D’autres sujets consensuels suivent : l’adoption d’une charte « Ville à hauteur d’enfants » et la création d’une commission de la démocratie participative.

Retour sur l’actualité internationale. Après les deux premiers débats du conseil, les élus reviennent sur plusieurs crises ayant mobilisé la solidarité internationale.

La première concerne les populations arméniennes victimes de l’Azerbaïdjan, vivant dans le Haut-Karabakh ou l’ayant fui en ce mois de septembre 2023, après une opération militaire éclair : la Ville prévoit une subvention de 10 000€.

Pour les victimes du séisme ayant frappé le Maroc le 8 septembre, deux subventions sont votées pour un total de 15 000€. La même somme est octroyée en soutien aux victimes des inondations meurtrières en Libye. Les trois délibérations sont adoptées à l’unanimité.

Après avoir obtenu le label « Ville amie des enfants » par l’Unicef en 2010, la municipalité voulait poursuivre son effort à l’égard des très jeunes Strasbourgeois. Elle a adopté à l’unanimité une charte « Ville à hauteur d’enfants », inspirée par les travaux de Francesco Tonucci, l’initiateur du réseau international « Villes des enfants ».

La Ville s’engage ainsi à « adapter l’univers urbain à leurs besoins, en rééquilibrant les usages et en leur permettant de circuler librement et d’explorer de manière active le milieu dans lequel ils vivent ». Autrement dit, la présence des enfants sera prise en compte dans toutes les discussions concernant l’espace public.

Sujet passionnel dans l’hémicycle, la démocratie participative a enfin sa commission dédiée. La délibération a été présentée logiquement par l’adjointe chargée du sujet, Carole Zielinski.

La commission aura pour but de « traiter des sujets liés à l’actualité de la participation citoyenne et des dispositifs de démocratie locale ». À chaque fois qu’elle sera consultée, elle donnera ses avis et ses propositions sur le sujet.

La commission sera constituée d’un membre de chaque groupe politique, plus la maire. Le co-président du groupe « Centristes & progressistes », Pierre Jakubowicz (Horizons) a demandé que la présidence de la commission revienne à un membre de l’opposition, sans succès.

Autre point consensuel : l’attribution des subventions d’aides alimentaires. Un montant de 100 000€ est voté par la ville de Strasbourg, réparti entre trois associations : 45 000€ pour le Secours populaire, 45 000€ pour la Banque alimentaire et 10 000€ pour les Restos du Cœur.

Plus tard au cours du conseil, une autre délibération concernant la « lutte contre l’exclusion » est également adoptée. Le montant de la subvention votée s’élève à 1 144 000€, il sera divisé en plusieurs parts : plus de 627 000€ pour payer le dispositif de 500 places d’hébergement d’urgence, co-financé avec l’Eurométropole. Plus de 500 000€ servent à financer plusieurs structures caritatives.

Plus contestée, la délibération votée portant sur le versement des subventions aux associations sportives a fait des remous dans l’hémicycle. Pour cause : Jean-Philippe Vetter (Les Républicains) et Pierre Jakubowicz estiment que 21 000€ est un montant trop faible pour la subvention allouée au FCOSK 06, le club de foot de Koenigshoffen et Cronenbourg qui a brillé sur les terrains lors de la saison passée.

Dans le cadre de la désignation de Strasbourg comme étant la « Capitale mondiale du livre », la municipalité souhaite commander une œuvre d’art éphémère pour l’été 2024. Celle-ci sera installée sur la place du Château, à l’endroit même ou la structure « Nementon » s’était effondrée au début de l’été, qualifiée de « Kapla géant » par la conseillère d’opposition Anne-Pernelle Richardot (PS).

L’œuvre qui sera commandée devra présenter « un univers artistique immersif évoquant l’univers du livre » et intégrant un « dispositif scénique » permettant d’accueillir du public. Le montant prévisionnel avancé est de 300 000 € hors taxe. Le point a été adopté avec 48 voix pour et 12 abstentions.

Après avoir déjà accordé l’augmentation du prix de la journée en maison de retraite de 2% en octobre 2022, puis de 3% en janvier 2023, la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) va autoriser les établissements à augmenter leur prix à la journée. Selon la CeA, entre les revalorisations salariales, l’explosion des coûts alimentaires et énergétiques, les Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ont vu leurs dépenses considérablement augmenter. En 2023, un résident doit débourser en moyenne 69,67 euros pour une journée en chambre simple en Alsace.

Lors de la commission permanente du jeudi 21 septembre – une instance de délibération non publique –, la CeA a adopté un texte permettant aux établissements publics et associatifs volontaires de signer une « convention d’habilitation à l’aide sociale », leur permettant de définir un tarif de journée plus élevé de quelques euros – un ou deux – pour les nouveaux résidents non bénéficiaires de l’aide sociale. Ce nouveau tarif pourra s’appliquer dès lors qu’une convention sera signée entre un Ehpad et la CeA.

Les Ehpad d’Alsace accueillant moins de 50% de bénéficiaires à l’aide sociale sont concernés par cette initiative : sur les 217 établissements alsaciens, moins de dix en sont exclus. Parmi tous ces Ehpad, une quinzaine se trouvent dans « des conditions de trésorerie difficiles » et devront appliquer ces tarifs différenciés selon Karine Pagliarulo, vice-présidente (LR) de la CeA en charge de la santé et de l’accompagnement des personnes âgées.

C’est la première fois qu’un tarif unique pour tous cède la place à un tarif différencié dans les Ehpad d’Alsace. Ces derniers, fortement impactés par l’inflation économique, doivent assumer des dépenses beaucoup plus importantes au niveau des énergies, de la restauration et de la masse salariale.

Frédéric Bierry, président (LR) de la Collectivité d’Alsace, assure que cette « convention d’habilitation à l’aide sociale » offrira une « souplesse budgétaire au gestionnaire » tout en continuant à « garantir une offre d’accueil pour les bénéficiaires de l’aide sociale et responsabiliser le gestionnaire qui sera comptable de sa politique tarifaire. » Par ailleurs, pour garder un tarif adapté, la CeA contrôlera les prix de journée proposés avant de signer les conventions.

Karine Pagliarulo insiste :

« On veillera au préalable que les établissements aient utilisé toutes les ressources possibles avant de faire une demande de tarif différencié. »

Florian Kobryn, conseiller d’Alsace dans l’opposition écologiste, s’inquiète de l’isolement des Ehpad face à la mise en place d’un tarif différencié :

« On vient faire exploser un système solidaire. Avant, il y avait l’idée d’e’une cogestion entre un Ehpad et la Collectivité d’Alsace. Là, les Ehpad vont se retrouver seuls, en première ligne pour faire passer la pilule d’une augmentation du tarif à leurs résidents et leurs familles. »

Le président du groupe d’opposition à la CeA dénonce ainsi une « libéralisation du secteur », marquant « la fin d’un service public » et appuie : « C’est un choix politique ».

Dans un communiqué de presse, le groupe d’opposition interpelle sur les tarifs actuels des chambres d’Ehpad : en moyenne 1 900 euros par mois, lorsque la pension de retraite moyenne nette est de moins de 1 500 euros. Il ajoute que trois personnes éligibles à l’aide sociale sur quatre n’y font pas appel.

Cet article fait partie de l’édition abonnés. | Déjà abonné ? Connectez-vous

Déjà abonné⋅e ?

Connectez-vous

C’était le début de l’été. L’ambiance au conseil municipal du 26 juin semblait sereine, les débats moins âpres que d’habitude. Pour une fois, les élus de la Ville ne sortaient pas exsangues de l’hémicycle, mais repartaient avec le sentiment que le relâchement était permis. Le lendemain, le jeune Nahel, 17 ans, meurt après un contrôle de police sur le périphérique parisien ; plusieurs quartiers pauvres de Strasbourg s’embrasent en réaction.

Trois mois plus tard, tout cela paraît déjà loin. Reste une ribambelle d’images chocs – voitures brûlées, jets de pierres, bâtiments publics endommagés – et beaucoup de questions sur l’explosion soudaine des violences. Les élus essaieront d’y répondre, dès les premières minutes du conseil municipal, ce lundi 25 septembre à partir de 10h.

Au-delà d’un inventaire des dégradations, chaque groupe politique présentera son analyse de la situation et sa lecture politique des événements. Causes, responsabilités, rôle de la Ville… Même sur la qualification des faits – émeutes ou soulèvements ? – les clivages se creusent entre la majorité et les groupes de l’opposition.

Le premier point à l’ordre du jour sera donc une communication sur les émeutes. Elle est titrée comme une dissertation : « Événements de juin-juillet 2023, bilan et perspectives. Comment faire ville ensemble ? » Pendant deux heures, les conseillers municipaux bûcheront sur la question.

« Ce débat, c’était un engagement pris par la maire, au cours d’une réunion des présidents de groupe, pour rendre compte aux Strasbourgeois de ce qu’il s’est passé durant les émeutes », explique l’adjoint chargé de l’équité territoriale, Benjamin Soulet. Le président du premier groupe de la majorité, « Strasbourg écologiste et citoyenne », explique la visée du débat :

« Nous ne voulons pas simplement faire un bilan factuel de ce qu’il s’est passé et des équipements endommagés qu’on va remplacer. Nous voulons aussi travailler sur les racines et les causes des problèmes que traduisent ces événements. Collectivement et avec humilité. »

Les groupes d’oppositions joueront-ils le jeu ? « J’espère qu’on ne sera pas dans les postures et les caricatures, mais dans un moment d’échange collectif. » L’élu veut y croire, en rappelant le moment d’unanimité lors du rassemblement contre les violences auquel la maire Jeanne Barseghian (EELV) avait participé.

« Oui, on n’avait rien à redire sur les prises de position de la maire, à ce moment-là », relate le co-président du groupe « Centristes et progressistes », Pierre Jakubowicz (Horizons). « Mais presque au même moment, son premier adjoint (Syamak Agha Babaei, NDLR) publie sur Facebook un long texte, avec une grille d’analyse qu’on n’accepte pas, et qui n’est pas acceptable. » Le conseilleur d’opposition souhaite qu’il soit recadré par la maire :

« Sa tribune a créé des liens de causalité et d’irresponsabilité qui ne peuvent pas être partagés par tous, on n’accepte pas les raccourcis qui y sont fait. Du coup, on a du mal à comprendre quelle est la position de la majorité, les propos de la maire durant le rassemblement, ou ceux de son premier adjoint ? On attend de savoir si elle va le désavouer ou non sur le fond. »

Même tonalité, pour la conseillère d’opposition Céline Geissmann (PS) :

« On voit qu’il y a une dissonance entre la maire et son premier adjoint. On est en république, dans aucun cas les dégradations et les violences ne doivent être justifiées. »

« La République n’appartient pas un camp politique », s’agace Syamak Agha Babaei. Le premier adjoint revient sur sa tribune :

« Dès que je l’ai publiée, il y a eu un flot de réactions, notamment racistes. Je vois bien que quelqu’un comme moi, placé où je suis, ne peut être que cible d’attaques, dès qu’il ne dit pas ce qu’ils veulent. Je suis toujours suspect de ne pas faire partie de l’arc républicain. »

L’élu ne s’excuse pas de mentionner les effets rémanents du colonialisme dans son texte. Il bat en brèche les procès en complaisance :

« Je n’excuse pas, j’essaye de comprendre. Je pense qu’un responsable politique qui a cessé de vouloir comprendre devrait faire autre chose. Moi aussi ça me choque que des écoles ou des édifices publics brûlent, mais je ne peux pas renoncer à comprendre. Et puis les faits sont têtus : s’il y a autant de soulèvements en France, qui reviennent par soubresauts, c’est que la question n’est pas réglée. Ce n’est pas honnête de renvoyer toute une partie de la population à la sauvagerie, en leur niant tout message politique. »

Dans un texte encadrant le débat transmis à l’opposition, la municipalité met en avant les réponses qu’elle veut apporter à la crise. À la colère des quartiers, la Ville répète donc ses mantras : œuvrer pour « l’équité territoriale », agir pour « une politique éducative, sportive, culturelle et associative en faveur de l’émancipation », « lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales de santé ».

Concrètement, la plupart des mesures mises en avant sont déjà dans les tuyaux, comme la conclusion avec l’État d’un contrat de ville 2024-2030 autour des quartiers prioritaires de la ville (QPV), l’ouverture d’un supermarché et d’une boulangerie à l’Elsau, ou le recrutement d’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) supplémentaires.

« Mon analyse, c’est que ça manque cruellement d’ambitions », tacle la socialiste Céline Geissmann. Elle estime le texte décevant :

« Il n’y a pas vraiment eu de changement de direction suite aux émeutes, ou soulèvements populaires. J’ai l’impression qu’ils ne prennent pas en compte tout ce qu’il s’est passé, il n’y pas d’annonces nouvelles. On nous parle des Atsem, de politique sportive, mais ce n’est pas neuf, donc ce n’est pas une réponse suffisante. »

Une rhétorique que réprouve sans surprise Benjamin Soulet :

« Quand je parlais d’humilité, je parlais aussi de ça. On ne fait pas en 15 jours un plan d’action détaillé. Il faut prendre le temps de comprendre et de travailler. Et puis, nous faisons déjà de l’équité territoriale un axe important de notre politique, nous n’avons pas attendu. Maintenant, on doit s’interroger sur la manière d’aller plus loin, notamment pour la préparation du prochain budget. »

Un clivage apparaît donc entre les groupes de la majorité et l’opposition, sur la nature sociale ou non des émeutes. En particulier du côté du groupe des Républicains, présidé par Jean-Philippe Vetter (LR). Ce dernier torpille sans ménagement le texte de la municipalité :

« Je suis surpris par le lien direct qui est fait entre délinquance et pauvreté. L’expérience que je tire de ma tournée des quartiers populaires et de mes contacts avec les habitants, c’est que personne n’est solidaire avec les délinquants. À aucun moment, je n’ai entendu des habitants proposer des circonstances atténuantes, parce que ce n’est pas la pauvreté qui explique la délinquance. »

Une analyse totalement opposée à celle que défendront les communistes au sein de l’hémicycle. La présidente du groupe, Hülliya Turan (PCF), expose les conclusions de son camp :

« Ces violences traduisent un sentiment de relégation des jeunes de quartiers populaires. Il faut qu’on leur apporte des réponses politiques concrètes, ce ne sont pas des mesurettes. Cela peut être par exemple une gratuité des transports étendue aux moins de 25 ans. »

À l’issue du débat, les élus ne voteront pas et passeront au sujet suivant : l’absence de déontologue. La délibération fait suite au rejet par les groupes d’opposition de la candidate proposée par l’exécutif. Là encore, les échanges risquent d’être tendus.

« C’est la plus grosse ressource d’eau potable d’Europe et ils vont nous la détruire », dénonce Elio, gilet jaune et habitant de Buhl dans le Haut-Rhin. Samedi 23 septembre, il s’est rendu à Wittelsheim à l’appel des mouvements écologistes Extinction Rebellion, Les Soulèvements de la Terre et Destocamine. La revendication : sortir les 42 000 tonnes de déchets toxiques des galeries des mines de potasse d’Alsace placées entre 1999 et 2002 à 400 mètres sous la nappe phréatique.

Après avoir refusé pendant 20 ans de sortir ces déchets ultimes, dont certains sont contaminés au cyanure, à l’arsenic ou encore à l’amiante, le gouvernement a décidé mardi 19 septembre de les confiner pour l’éternité avec des barrages en béton, estimant qu’il est devenu trop risqué de les extraire. Un jugement contesté par des experts géologues et des entreprises spécialisées. Sur la place de la mairie, environ 300 personnes se réunissent. Des militants du syndicat agricole de la Confédération paysanne préparent des tartes flambées.

Sur une estrade, des représentants d’associations écologistes, des élus locaux de la Nupes comme le député strasbourgeois Emmanuel Fernandes (LFI) ou le conseiller départemental Damien Fremont (EE-LV) et des habitants des environs dénoncent « le scandale de Stocamine ». Mais parmi les manifestants, beaucoup se désolent de n’être pas plus nombreux.

« C’est incroyable le peu de gens qui se bougent là-dessus. Ce n’est pas une zone très militante ici, c’est pour ça que l’État se permet ça », estime Myriam, qui vient de Mulhouse. « 98% des gens étaient contre le confinement lors de l’enquête publique. On est à Wittelsheim, c’est une zone reculée ici, ils s’en foutent à Paris, c’est pas leur eau alors ils ne nous écoutent pas », abonde Elio.

Julie, 24 ans, habite à Vieux-Thann :

« J’avoue que c’est la première fois que je manifeste contre Stocamine. J’en ai beaucoup entendu parler dans ma jeunesse, mais je ne comprenais pas tout et je pensais que ce problème allait se régler. Quand j’ai vu que le gouvernement avait décidé d’enfouir les déchets, je me suis dit que je devais venir. »

Une jeune membre d’Extinction Rebellion Strasbourg remarque qu’il est difficile de mobiliser sur un sujet aussi technique :

« Il y a un travail de vulgarisation mené par des collectifs militants, notamment sur les réseaux sociaux. Mais si on fait juste des rassemblements comme ça, clairement, ça ne suffira pas. Il faut installer un vrai rapport de force, faire des blocages. Mais on n’est pas encore assez nombreux. »

Venus de Fribourg et de Karlsruhe en Allemagne, Adam, Ayla, Feile et Julie ont entendu parler de Stocamine grâce à l’antenne strasbourgeoise d’Extinction Rebellion. Même s’ils habitent dans un autre pays, ils se sentent concernés par cette décharge souterraine : « On a la même nappe phréatique, notre eau sera aussi polluée », lance Ayla : « Ce que fait le gouvernement français nous semble incroyable. »

Pour Adam, au vu de la détermination du gouvernement français à enfouir les déchets, l’une des solutions pourrait être que des dirigeants allemands fassent pression sur le président de la République française, Emmanuel Macron : « Peut-être qu’ils sortiraient les déchets pour ne pas avoir d’incident diplomatique ? », se demande Adam en haussant les épaules.

Ayla et Julie, sont militantes au parti de gauche allemand Die Linke. Elles expliquent que des membres de leur organisation essayent de mobiliser le gouvernement fédéral allemand pour que ce dernier se saisisse du sujet. Même discours pour Tommy, d’origine hollandaise, qui s’insurge que « tous les pays traversés par la nappe phréatique rhénane » ne puissent pas participer à la décision sur Stocamine.

Axel, Krista et Andreas, membres du Bund, une association environnementaliste allemande comme Alsace Nature, sont présents et rappellent qu’ils manifestaient déjà contre Stocamine dans les années 90, quand l’État présentait le projet. Axel s’insurge :

« On a toujours dit que ce n’était pas le bon endroit pour installer une telle décharge. Nous sommes en colère parce que ce que nous redoutions le plus s’est produit. Au départ, ils disaient qu’ils allaient sortir les déchets, l’attitude du gouvernement français est absurde ».

Corentin, habitant de 24 ans de Pfastatt, prend le micro : « On n’est pas dans la start-up nation comme disait l’autre (Emmanuel Macron, NDLR) ? On a les robots pour sortir les déchets ! » En descendant de l’estrade, il se confie sur le « traumatisme » qu’a été pour lui la découverte de la menace de Stocamine sur l’eau potable :

« Quand t’es gamin, on te dit de ne pas jeter des déchets par terre. Et là ce qu’ils font, c’est juste horrible. Ils assument qu’ils vont polluer l’eau. »

Des gendarmes encerclent tout le rassemblement. Un hélicoptère survole la place, au-dessus de manifestants éberlués par l’impressionnant dispositif des forces de l’ordre. Alors que la manifestation déclarée touche à sa fin vers 14h, un militant prend la parole pour suggérer une « déambulation pacifique ». Une centaine de personnes se mettent en route vers l’entrée de la mine de potasse, quelques kilomètres plus loin, avec une marionnette de démon qui tient des déchets toxiques en guise de banderole de tête. À l’aide de bombes de peinture, des tags hostiles au confinement des déchets sont inscrits sur des arrêts de bus et des panneaux publicitaires.

« On va déstocker Stocamine ! », suggère une manifestante, non sans humour. Mais après une marche de près d’une heure, des gendarmes positionnés devant l’entrée de Stocamine empêchent leur ambitieuse mission. Tout à la fin de la manifestation, des agents plaquent une personne au sol et gazent à l’aide d’une bombe lacrymogène les militants qui protestent, avant de laisser partir le militant interpellé. Les manifestants se dispersent un peu avant 18h.

Selon un communiqué du ministère de la Transition écologique, l’arrêté préfectoral autorisant le début des travaux de confinement devrait être publié au courant du mois de septembre.

Sous les ginkgos de la place de la République, deux groupes visuellement distincts s’abritent de la pluie en ce début d’après-midi du samedi 23 septembre. Le premier est habillé en blanc, avec des t-shirts portants des slogans pour la mémoire d’Enzo, un adolescent retrouvé noyé après avoir été poursuivi par la police. L’autre, moins nombreux, arbore la tenue toute noire des antifascistes ou antifas. Tous viennent pour la même raison : grossir les rangs de la marche contre les violences policières et les discriminations.

À partir de 14 heures, d’autres teintes s’ajoutent aux couleurs du deuil : les fanions rouges de la CGT, les drapeaux verts d’Europe Écologie – Les Verts (EE-LV), ou le violet du Nouveau parti anticapitaliste (NPA). Le cortège, épais de plusieurs centaines de manifestants, se lance dans un parcours reliant la place de la République à la place de la Bourse.

Lentement, le cortège s’avance en longeant les quais des Bateliers. Au milieu des slogans et des sifflets, les noms des victimes de violences policières reviennent en écho. Nahel, Adama, Hocine ou Enzo. Des membres de la famille de ce dernier, tenaient une longue banderole en tête de manifestation.

Derrière eux, démarrait le cortège des associations, syndicats et partis politiques ayant appelé à cette journée de mobilisation – décidée nationalement. À noter à Strasbourg : la présence d’un petit cortège du Parti communiste français, avec des élus de la municipalité et de l’Eurométropole. Quelques jours plus tôt, leur secrétaire général, Fabien Roussel, avait indiqué qu’il ne participerait pas à la manifestation parisienne.

« J’espère que mes parents ne verront pas l’article, ils ont toujours peur qu’il m’arrive quelque chose en manif, avec la police. » Alex fait partie des premiers arrivés à la marche contre les violences policières et les discriminations. Après quelques hésitations, l’étudiant de 19 ans s’ouvre :

« Même mes parents, alors qu’ils sont complètement apolitiques, sont sensibles au sujet. Dans ma famille, il y a plusieurs personnes qui ont subi des contrôles abusifs ou des amendes injustifiées, on en parle beaucoup entre nous. Surtout depuis la mort de George Floyd (étouffé par des policiers pendant son arrestation aux États-Unis, NDLR). »

S’il n’a pas été directement victime de discrimination, Alex l’explique par le fait d’avoir grandi dans un « petit bled » du Haut-Rhin, où il serait moins exposé. Mais Mounir lui rétorque : « Perso, j’ai grandi dans un village vers Lauterbourg, et on a aussi un rapport très problématique avec la gendarmerie ». Le quadragénaire développe :

« Là-bas aussi, les gendarmes nous font subir des humiliations quotidiennes, comme des contrôles quotidiens. Ils nous connaissent, nous sommes moins de 2 000 dans le secteur, pourquoi contrôler autant nos identités ? À côté de ça, j’ai des amis blancs qui ne portent même pas leurs cartes d’identité sur eux. Pour eux, notre faciès est une infraction. »

Pour une marche modeste, ne réunissant pas plus de 700 personnes, les profils des manifestants semblaient plutôt variés. « Même si les gens ne sont pas directement touchés, c’est important qu’ils viennent défendre la cause », lance Fatima. Si elle n’a jamais été directement confrontée à la police, l’étudiante de 18 ans est tout de même concernée par le sujet :

« Mon père a déjà eu une très mauvaise expérience lors d’un contrôle. Et quand je vois les victimes, je pense à tous les garçons de ma famille qui pourraient être à leur place. »

À côté d’elle, Adem opine du chef. Lui-même confronté à des dizaines de contrôles abusifs, il reste profondément pessimiste. « Je n’ai pas l’impression que les choses changent en mieux, depuis les grandes manifs pour Adama. C’est même pire. »

Alors que la marche démarrait sous la pluie, elle s’achève avec un temps radieux. Vers 16h, le cortège arrive vers la place de la Bourse pour un dernier temps d’échange. Après une minute de silence, s’ensuivent des prises de parole de la famille d’Enzo et du collectif pour Hocine Bouras, puis une dispersion rapide.

Dans la matinée du mercredi 9 août, un incendie s’est déclaré dans un gîte à Wintzenheim près de Colmar. Se propageant rapidement, le feu a consumé l’édifice et a provoqué la mort de dix adultes en situation de handicap léger et d’un accompagnateur. Une enquête pénale est en cours mais une première enquête administrative, menée par les services de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), conclut à une « défaillance généralisée » des organisateurs du séjour et des services de l’État chargés de les contrôler.

Dans leur rapport, les inspecteurs notent en préambule que « l’encadrement réglementaire des vacances adaptées organisées (VAO) ne concerne les questions de sécurité incendie qu’à la marge. (…) L’instruction du 10 juillet 2015 relative à l’organisation de ces séjours n’évoque ces questions que sur une seule des 104 pages que compte le texte. Ces éléments se révèlent peu précis et peu opérationnels. »

En conséquence, « l’agrément des opérateurs de VAO, donné pour cinq ans par le préfet de la région, se concentre sur les conditions d’organisation et de fonctionnement des structures, sans s’attacher au déroulement des séjours, qui peut varier d’une année à l’autre. Les questions de sécurité incendie n’ont pas été étudiées lors de l’agrément des deux opérateurs (l’association Idoine et la société Oxygène, NDLR) par les services de l’Etat en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes. »

Oxygène ne disposait que d’un agrément temporaire pour opérer ce séjour, et avait organisé deux séjours sans agrément dans les Ardennes et le Pas-de-Calais entre le 24 avril et le 8 juillet 2023, comme l’a révélé Rue89 Strasbourg à la suite du drame. Ce défaut d’agrément a été signalé au procureur de la République des Ardennes. Mais, notent les inspecteurs de l’Igas, l’agrément provisoire valable pour Wintzenheim « n’a eu aucun impact sur la question de la mise en sécurité des locaux, qui n’est pas prise en compte dans la procédure d’agrément ».

Par ailleurs, « les services de l’Etat en région Auvergne-Rhône-Alpes ont décidé de ne pas renouveler l’agrément de la SAS Oxygène à compter du 1er septembre, en avançant des motifs indépendants des circonstances de l’incendie ». Ces motifs, poursuit le rapport, « tenant à la prise en charge des vacanciers handicapés et à la transparence de l’opérateur, conduisent les services de l’Etat à mener une réflexion sur les autorisations délivrées aux autres sociétés du groupe Vadev, holding de rattachement de la SAS Oxygène, dont le fonctionnement est très intégré. »

Concernant le gîte La petite Alsace, au rez-de-chaussée, et le gîte La petite Venise, au premier étage, les inspecteurs de l’Igas notent que la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) « n’est jamais passée pour vérifier la situation de ces gîtes », une visite pourtant obligatoire pour accueillir du public. Une question sur le passage de la CCDSA posée par l’association Idoine à la propriétaire du gîte est restée sans réponse et sans suite… Les inspecteurs, qui ont même trouvé un troisième gîte absent des registres d’autorisation à la même adresse, Le petit Colmar, alertent sur une chaîne de responsabilités peu claire entre les services de l’État dans leur rapport :

« La législation sur la sécurité incendie est un domaine technique qui ne relève pas du champ de spécialité des opérateurs de VAO, ni des services d’une Direction départementale de protection des populations. En outre, le champ des contrôles devant être effectués par les administrations sociales est lui-même ambigu, et son encadrement par l’instruction de 2015 est limité et imprécis. Enfin, les moyens consacrés par les services de l’Etat à ces contrôles sont très limités, et en diminution. »

Les inspecteurs formulent une suite de recommandations afin de sécuriser le chemin des informations de sécurité et d’assurer les contrôles. Ces recommandations seront « toutes reprises dans une circulaire qui sera publiée prochainement à destination de toutes les préfectures », assure-t-on au ministère chargée des personnes handicapées qui précise : « tous les agréments de toutes les structures organisant des VAO seront revus et vérifiés avant les vacances de la Toussaint ».

Que ce soit le service des urgences saturé, les images de France 2 des véhicules de secours en attente sur le parking, des soignants agressés par des patients violents, ou encore des régulateurs d’appels au Samu67 en grève… De tout cela, il n’a pas été question vendredi 22 septembre, lorsque la direction des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) a présenté sa stratégie face à la presse.

Titrée « Un tandem médico-administratif renforcé : une stratégie hospitalière d’avenir », la rencontre devait surtout présenter cette direction bicéphale en place depuis le mois de juillet, après le départ de Michaël Gally, nommé préfet de la Nièvre. Céline Dugast, aux HUS depuis 2016 est directrice générale par intérim et dirige les hôpitaux strasbourgeois avec le professeur Emmanuel Andrès, président de la Commission médicale d’établissement (CME). Accompagnés de Frédéric Charles, directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) pour le Bas-Rhin, les co-directeurs voulaient être positifs, donner une image d’espoir et de bonne entente entre soignants, direction administrative et État.

Pas facile pourtant de faire passer ce message, tellement il semble déconnecté de la réalité vécue par les soignants et des nombreux reportages et articles parus dans la presse locale depuis plusieurs mois. Après avoir vanté ses efforts pour « une meilleure lisibilité des parcours pour les patients » ou « la modernisation d’accès aux soins » et la mise en avant des « pôles d’excellence des HUS » et de « la proximité avec les patients », la nouvelle direction assure disposer « d’un dialogue fréquent avec les partenaires sociaux » quand la question du manque de personnel est évoquée.

Céline Dugast explique également que plusieurs dispositifs ont été mis en place, comme une maison médicale de garde au Nouvel hôpital civil (NHC) ainsi qu’un « bed manager » (un gestionnaire de lits) dont la mission est de « faciliter le parcours du patient ». Autrement dit : trouver un lit dans un service de l’hôpital pour tous les patients des urgences qui n’ont plus besoin d’une attention constante. Un travail actuellement fait, au quotidien, par les soignants des urgences eux-mêmes qui voient en moyenne passer 191 patients chaque jour.

Même réponse ou presque du côté de l’ARS. Frédéric Charles, délégué territorial pour le Bas-Rhin, reconnaît « une tension qui s’exprime aux urgences », mais assure, presque fier : « Le Bas-Rhin n’a jamais fermé un service d’urgences cet été ! » Pourtant, le 24 août, les urgentistes du NHC eux, ont bien parlé de fermeture temporaire. Frédéric Charles explique que les urgences « sont plus complexes que cela et que l’on fait bouger les lignes du secteur de la santé sur la médecine libérale et sur le parcours hospitalier. » Comprendre : « Il faut se réorganiser ». L’ARS comme les HUS vantent notamment le futur Service d’accès aux Soins (SAS), « prochainement mis en place », qui devrait permettre, selon la direction et l’Agence de santé, « de réguler davantage l’arrivée des patients aux urgences ». Un point de vue totalement contredit pourtant par les agents régulateurs du Samu 67 qui craignent au contraire une surcharge de travail et davantage d’appels à gérer.

Interrogé sur la fermeture des lits (5 775 lits en 2000 dans le Bas-Rhin, contre 4 152 en 2020, soit une baisse de -28%, selon les données de la Statistique annuelle des établissements de santé), Frédéric Charles assure : « Mais nous ne fermons pas de lits ! »

Pourtant, les soignants le dénoncent depuis des années : des lits ferment aux HUS. Et Rue89 Strasbourg l’avait démontré en révélant le contenu du Contrat d’avenir en 2022. Ce contrat signé entre l’ARS et les HUS oblige notamment les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à augmenter leur activité, tout en fermant des lits et en réduisant le nombre de postes.

S’il y avait un seul souci reconnu par la direction des HUS, ce serait le recrutement. Là-dessus, tout le monde semble s’accorder. « Il nous manque 70 infirmiers, même si nous en avons déjà recruté 140 en cette rentrée, » tente de positiver Céline Dugast.

Les HUS organisent pourtant des portes ouvertes, des stages, des immersions, un recrutement à la sortie des écoles d’infirmières… Mais rien n’y fait. « Il y a une vraie crise de vocation » analyse une praticienne hospitalière en gériatrie, Delphine Gallo-Imperiale. Envie de changer de métier ? Pas de souci, répond Céline Dugast, qui parle volontiers « d’accompagner des trajectoires individualisées » des 11 380 professionnels des HUS, premier employeur de la région Grand Est.

À l’issue de sa présentation, Céline Dugast conclut en admettant timidement, que non, « on ne peut pas faire de miracle » et qu’elle n’a « pas toutes les réponses mais nous voulons les construire. » Autre message partagé par l’ARS, une reconnaissance envers les soignants : « Je tiens à leur dire merci » a glissé à plusieurs reprises le délégué territorial de l’ARS, et « on sait que c’est difficile », confie Céline Dugast. « On tente de les accompagner au mieux ».

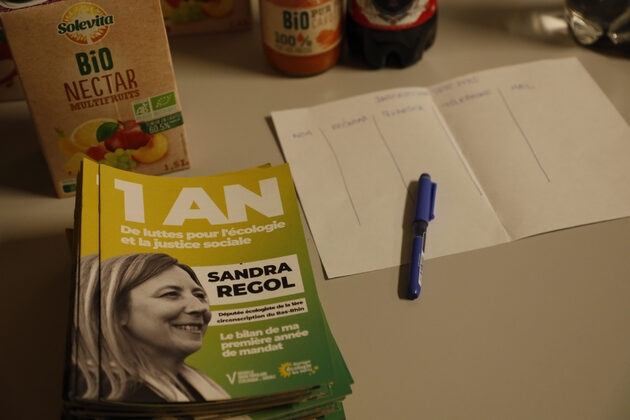

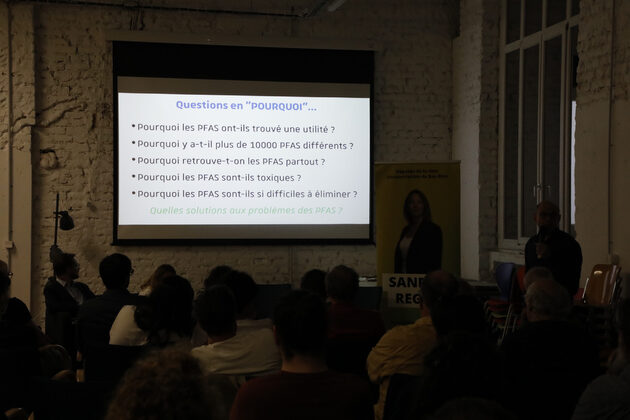

Pour leur sixième « réunion publique », les députés Nupes Emmanuel Fernandes (La France insoumise – LFI) et Sandra Regol (Europe Écologie – Les Verts – EE-LV), ont choisi d’évoquer les menaces qui pèsent sur l’eau potable en Alsace. Avec les polluants éternels de l’industrie chimique, les métabolites de pesticides de l’industrie agro-alimentaire et les déchets de Stocamine, les Alsaciens ont de bonnes raisons d’être inquiets mais une trentaine de personnes seulement ont fait le déplacement jusqu’à la Maison des projets de Koenigshoffen, jeudi 21 septembre.

Dès 19h30, les participants arrivent au compte goutte, trempés par l’averse qui vient de se déverser sur Strasbourg. « C’est très à propos », plaisantent plusieurs d’entre eux.

Pour expliquer ces sujets techniques, plusieurs scientifiques ont répondu présents. Guillaume Barjot, hydrologue, entame la soirée pour expliquer les conflits d’usages de l’eau alors que celle-ci devient denrée rare. Il revient sur le cycle de l’eau et la nécessité de penser sa distribution globalement, en utilisant l’exemple des méga-bassines. « Mes enfants disent que je suis docteur de l’eau. » L’audience semble conquise et attentive, des chaises sont ajoutées au fond de la salle pour installer les retardataires.

À ses côtés, Stéphane Giraud, directeur d’Alsace Nature, poursuit en présentant les combats juridiques menés par l’association environnementaliste – dans le dossier Stocamine et contre le contournement de Châtenois notamment – et précise leur philosophie :

« L’idée est celle du pollueur-payeur. Pour le moment ce sont les collectivités qui financent les conséquences des pollutions, donc les habitants. Nous avons besoin de courage politique. »

Le politique justement rebondit rapidement. Emmanuel Fernandes rappelle qu’à Mayotte les problèmes de pollution et d’acheminement de l’eau potable ont mené à un rationnement et souligne l’intention de son groupe parlementaire, la Nupes, de revenir sur la loi NOTRe de 2015 :

« Cette loi favorise le recours a des opérateurs privés pour la distribution de l’eau par les intercommunalités plutôt que de gérer cette compétence en régie publique. Nous proposons de sortir de cette situation et d’inscrire dans la Constitution que l’eau est un bien commun. »

La lumière de la salle au parquet sombre ne cesse de clignoter. L’ambiance se fait plus solennelle alors que la seconde partie de la soirée, centrée sur les pollutions de l’eau l’industrie via les composés perfluoroalkylés et polyfluoroalkylés (PFAS), autrement appelés « polluants éternels », commence. Pour introduire le sujet, Sandra Regol annonce qu’elle financera dix tests pour que des Strasbourgeois fassent détecter la présence de ces polluants dans leurs cheveux. « Nous sommes plusieurs à l’Assemblée à avoir fait le test et nous avons tous des polluants éternels en nous », poursuit-elle.

Les députés ne manquent pas l’occasion de qualifier le plan d’action du gouvernement d’Emmanuel Macron de « timide ». Emmanuel Fernandes, qui considère la situation « triste et dommage », poursuit :

« Le gouvernement a tendance à renvoyer la balle à l’Europe. Souvent, quand on fait ça, c’est qu’on ne veut rien faire. »

Transition toute trouvée pour l’exposé de Stéphane Vuilleumier, microbiologiste à l’Université de Strasbourg. Il explique vouloir éviter le « débat d’experts » autour des fameux composés et s’aide de graphiques, cartes et diagrammes projetés derrière les députés sagement assis sur leur canapé gris. Des outils pédagogiques largement photographiés par ses auditeurs aux yeux plissés, concentrés sur les explications du chercheur, « Il est encore temps d’agir. Les études sont scientifiques, mais les décisions pour le futur sont toujours politiques », conclut-il.

C’est le moment que choisit Danielle, 73 ans, pour s’éclipser. « J’avoue que je n’ai pas tout compris mais c’était fort intéressant et bien expliqué, c’était précis », s’exclame-t-elle. C’est la première fois qu’elle assiste à une réunion publique de ce type et en sort un peu fatiguée. « Je suis venue car j’habite Koenigshoffen et surtout parce que je suis écolo », concède-t-elle.

Danielle vote vert à toutes les élections et s’inquiète de l’avenir de son jardin, quand l’eau viendra à manquer : « C’est pour ça que je me suis encartée chez EE-LV lorsque ma petite fille est née, il y a 19 ans ».

Le troisième temps de la soirée est dédié à Stocamine, dont le confinement définitif vient d’être décidé par le gouvernement, piégeant pour l’éternité des milliers de tonnes de déchets toxiques sous la nappe phréatique (voir notre dossier). Au micro, Stéphane Giraud d’Alsace Nature détaille les recours engagés par l’association contre les arrêtés de l’État, et les plaintes déposées. La conseillère régionale Cécile Germain (Les Écologistes) et deux militants d’Extinction Rebellion (XR) appellent à manifester à Wittelsheim samedi 23 septembre.

En quelques minutes, l’élue régionale dresse l’historique du combat politico-judiciaire contre l’enfouissement définitif avant de bifurquer, une fois encore, sur la mauvaise gestion du dossier par les gouvernements successifs depuis plus de 20 ans. Ciblés également, la réaction du président de la Collectivité d’Alsace, Frédéric Bierry, à l’annonce ministérielle de l’enfouissement définitif et le « défaut d’information du public » sur la possibilité de sortir les déchets ultimes de la mine.

La réunion publique se transforme d’un cours magistral en réflexion collective sur les actions à mener contre l’enfouissement des déchets ultimes à Stocamine. Pour certains, la solution passe par l’Assemblée nationale. Pour d’autres, elle passe par la Cour européenne des droits de l’Homme. Sandra Regol distribue la parole aux militants réveillés par le débat. Une invitation à voter EE-LV aux prochaines élections européennes est lancée puis le débat repart : « Seules les gauches se sont mobilisées sur le sujet », insiste Cécile Germain devant un public peu susceptible de la contredire.

« Peut-être pouvons-nous poursuivre de façon informelle ? » Après deux heures, la proposition de Sandra Regol fait l’unanimité. Dans le public, la majorité des personnes encore présentes sont militantes écologistes ou sympathisants politiques.

De son côté, Stéphane Vuilleumier, le microbiologiste, semble satisfait des échanges du soir :

« C’est important de décloisonner les choses. Il faut que les scientifiques arrêtent de chercher à rester neutres dans le débat public. On peut faire de la bonne science tout en ayant un avis. Être ici n’est pas un acte militant, mais une volonté d’action. Mon but n’est pas d’utiliser la science comme un pouvoir, les chercheurs sont aussi des citoyens qui peuvent partager leur savoir. »

Un peu plus loin dans la salle, Marika, 68 ans, discute avec Thomas et Élodie. Elle est venue d’Illkirch-Graffenstaden à vélo après avoir entendu Emmanuel Fernandes annoncer la rencontre publique dans une émission radio le matin même : « J’en savais déjà beaucoup sur les PFAS. Mais j’ai quand même appris des choses. » Depuis l’hiver 2022, Marika est sympathisante de Strasbourg Écologie et Citoyenne.

À ses côtés, les deux membres des Jeunes écologistes d’Alsace semblent fiers de leurs nouvelles informations. Élodie, 21 ans, fait le tour des notes prises sur son téléphone :

« Je gère le compte Instagram du mouvement et parfois je ne sais pas quoi répondre aux gens qui sont pour l’enfouissement des déchets à Stocamine. Maintenant, j’ai plein d’arguments. »

Il est presque 23 heures et la salle de Koenigshoffen se vide progressivement. Les députés saluent les dernières personnes présentes, les mains se serrent et les chaises sont sagement empilées dans un coin. Mais si les arguments scientifiques ont bien atteint les militants politiques, il reste encore du chemin avant qu’ils n’atteignent le reste de la population…

Lors d’une réunion dédiée à Stocamine mardi 19 septembre, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a exposé à plusieurs élus alsaciens son plan de prévention des risques de contamination de la nappe phréatique. Rue89 Strasbourg s’est procuré une première version du document transmis à la fin du mois d’août et exposant le programme composé de 10 actions. Il est encore susceptible d’être amendé.

Le plan vise notamment à réagir en cas de contamination de la ressource en eau potable. « Il y a clairement l’aveu de la possibilité d’une catastrophe », commente Hubert Ott, député Modem de la 2e circonscription du Haut-Rhin, estimant que « Christophe Béchu est le seul ministre qui a fait l’effort d’écouter les élus locaux sur Stocamine ».

Cet article fait partie de l’édition abonnés. | Déjà abonné ? Connectez-vous

Déjà abonné⋅e ?

Connectez-vous