En avril, la loi ORE (orientation et réussite des étudiants) a fait couler beaucoup d’encre et beaucoup de gaz lacrymogène, à la suite des mobilisations étudiantes sur plusieurs campus de France, notamment à Strasbourg. La loi portée par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche Frédérique Vidal, et adoptée en février, vise à réduire le taux d’échec en première année d’enseignement supérieur. Mais aussi à remplacer la plateforme APB par Parcoursup.

Parmi les points qui font réagir les étudiants dans la réforme : de nouveaux critères de sélectivité pour les licences générales à l’université, avec la nécessité de motiver son projet, même dans les filières qui ne sont pas en tension. Plateforme numérique, augmentation du nombre d’étudiants dans les universités… a priori un débat très contemporain. Que nenni ! Dans la seconde moitié du XXème siècle, de nombreuses manifestations étudiantes ont eu lieu, avec en cause souvent, des lois sur la sélectivité à l’Université… Tour d’horizon de ces manifestations à Strasbourg.

1976 : le plan Saunier-Seité de réforme du second cycle

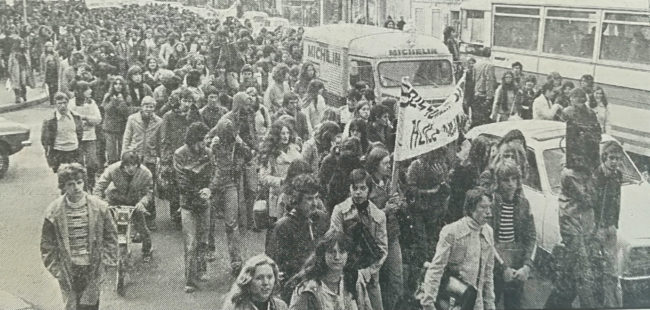

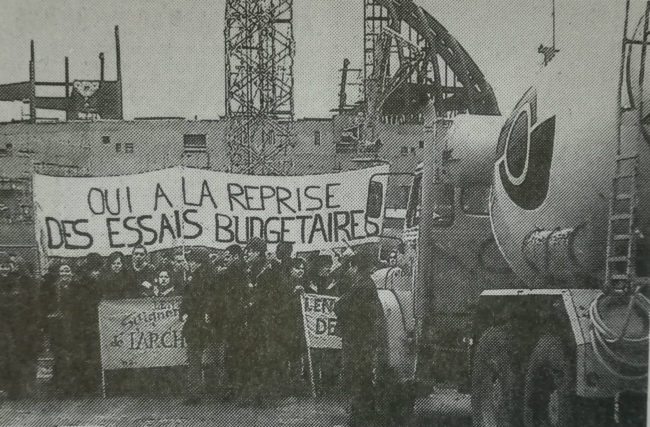

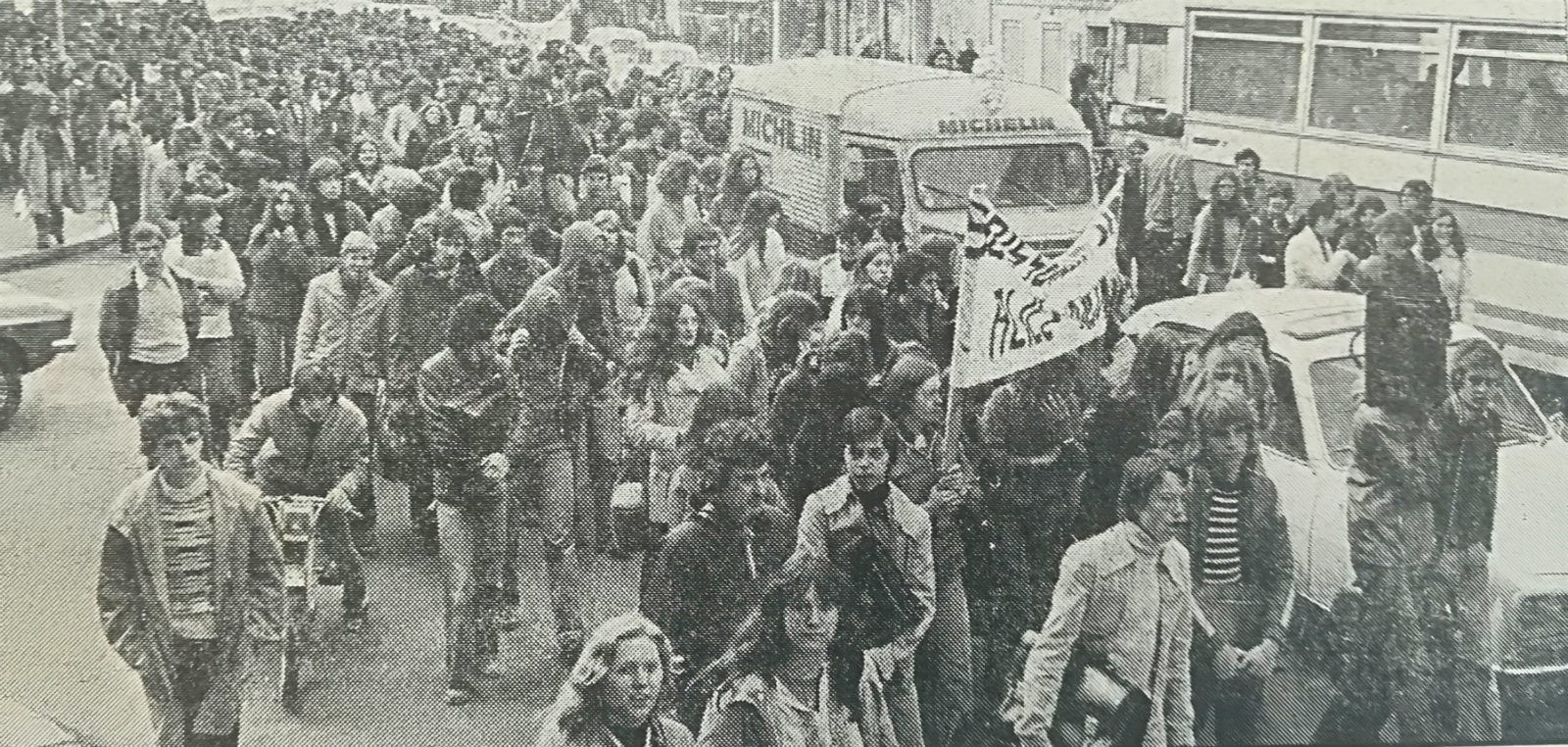

En 1976, le plan Saunier-Seité introduit une réforme générale du deuxième cycle avec la licence et la maîtrise. La réforme, qui créé de nouvelles filières, est perçue par les étudiants comme une tentative de professionnaliser l’université et d’accroître la sélection (déjà !). C’est le début de la plus grande grève étudiante qui se soit déroulée en France au XXe siècle. Le mouvement, lancé par le syndicat étudiant UNEF (Union national des étudiants de France) dure trois mois, de mars à mai. À Strasbourg, les heurts sont nombreux. Les étudiants scientifiques de l’Université Louis Pasteur sont particulièrement mobilisés.

Exemple avec la soirée du 27 avril 1976. Les étudiants et les forces de l’ordre s’affrontent. La veille, les étudiants ont organisé une distribution de tracts sur la voie publique. Les gardiens de la paix arrivent pour s’occuper de la circulation, c’est le début de l’affrontement. Barricade incendiée boulevard de la Victoire, repli des étudiants sur les toits de l’université Louis Pasteur… Un rien a mis le feu aux poudres.

Trois jours plus tôt, le 24 avril 1976, un article des Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA) paraissait, mettant en avant le pacifisme des manifestations…

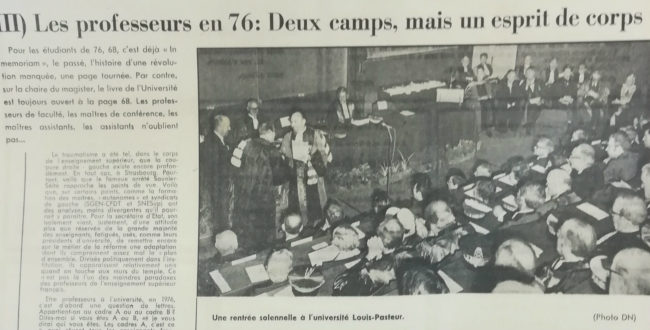

Des enseignants qui se joignent aux mouvements étudiants ? En 1976, il y a en a aussi. A l’Université Louis Pasteur, les chercheurs de tous bords politiques revendiquent des salaires plus élevés et refusent de transformer les universités en « collèges professionnels. »

Strasbourg n’est pas la seule ville d’Alsace touchée par les manifestations étudiantes. A Mulhouse, c’est du jamais vu. Les thèmes développés par les manifestants sont de deux natures : contre la réforme Haby qui prévoit la mise en place du collège unique, mais aussi à propos de tous les problèmes spécifiques à l’Université du Haut-Rhin, disposant de trop peu de crédits selon les manifestants.

1986 : projet Devaquet et sélection entre bacheliers

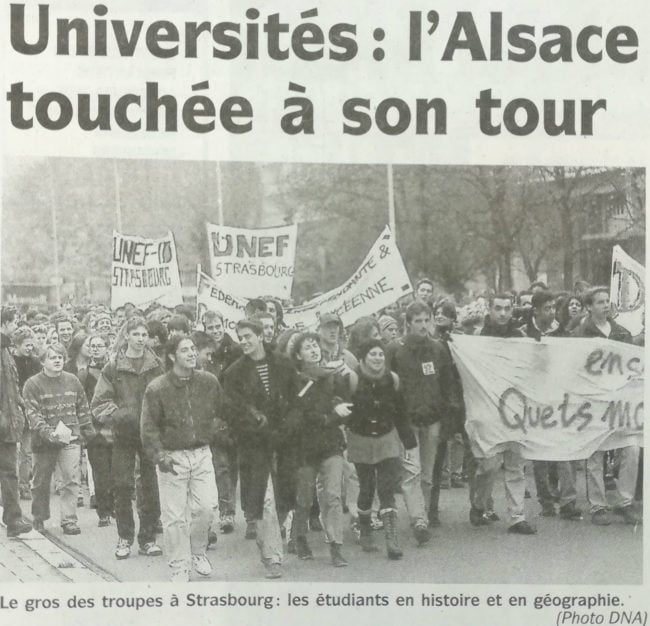

1986 : le projet Devaquet de rétablissement de la sélection entre bacheliers. Hausse des droits d’inscription, plus grande autonomie financière des universités… Du côté des étudiants, ça ne passe pas. Durant l’automne, une manifestation nationale est organisée chaque semaine à Paris, avec jusqu’à un million d’étudiants et des émeutes systématiques. Peu à peu, les étudiants en province suivent le mouvement. Le 27 novembre 1986, ce sont près de 12 000 étudiants qui défilent dans les rues de Strasbourg.

L’Université de Strasbourg ne fait pas partie des premières à suivre le mouvement…

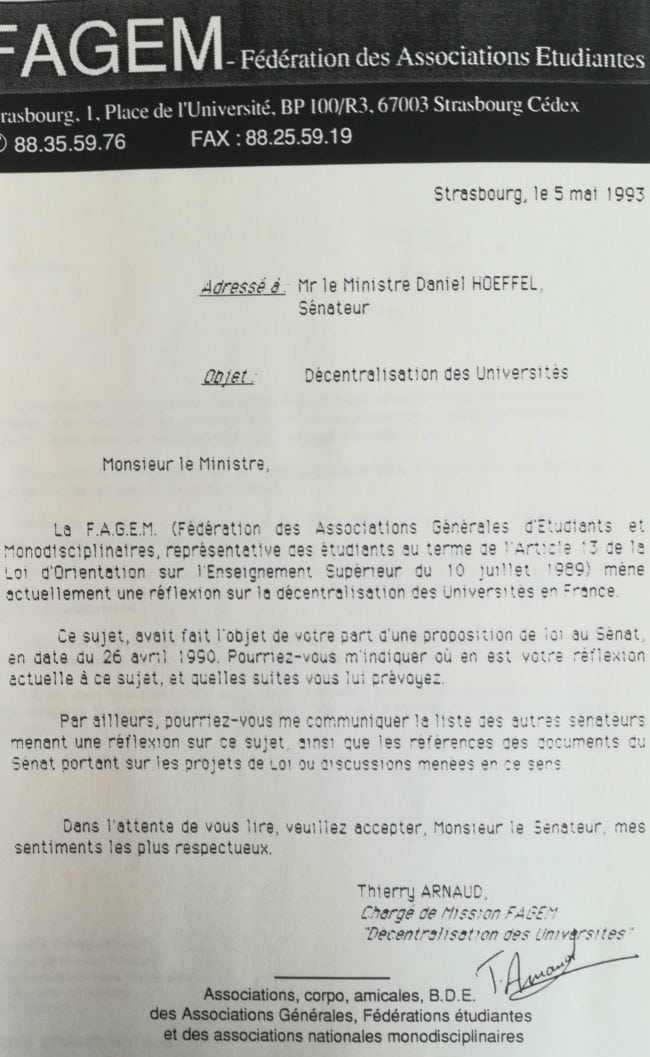

Les actions de la FAGE sur le campus

Instaurée en 1989, la loi d’orientation Jospin introduit la distribution des crédits aux organisations élues au CNESER (Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche) en fonction des résultats électoraux. La même année, la FAGE (fédérations des associations générales étudiantes) voit le jour. Toutes les actions sur le campus de l’Université de Strasbourg ne passent pas par des manifestations. Les syndicats et fédérations étudiants jouent aussi leur rôle. Ici, un courrier émanant de la FAGEM (Fédération des Associations Etudiantes) de Strasbourg, au sujet de la décentralisation des Universités en France.

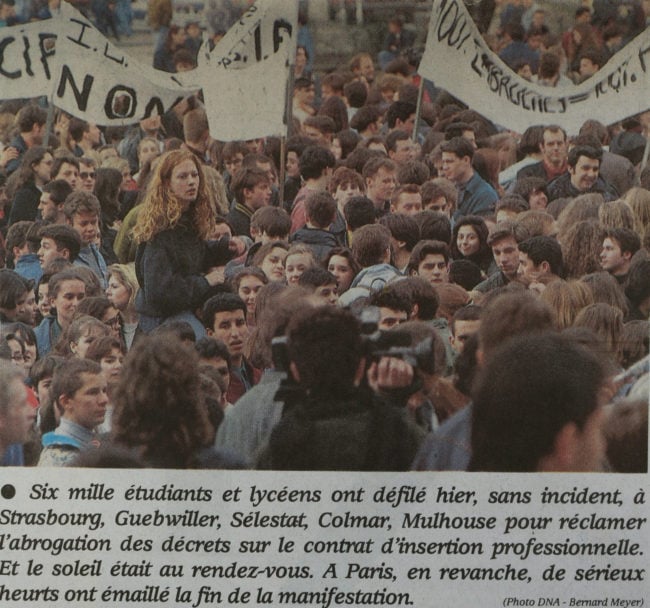

Mars 1994, le contrat d’insertion professionnelle

Rémunérer les jeunes diplômés à 80% du SMIC. Le plan Giraud pour la mise en place d’un « SMIC jeune » est étouffé dans l’œuf. En mars 1994, les étudiants sortent dans la rue pour demander l’abrogation des décrets sur le contrat d’insertion professionnelle (CIP). A Strasbourg, les manifestations sont très suivies.

1995, projet de remplacement des bourses

En 1995, un projet de remplacement des bourses par des prêts bancaires voit le jour. Avec en creux le risque d’une forme de sélectivité, notamment pour les étudiants les plus défavorisés. Le gouvernement recule face à la mobilisation qui se tient d’octobre 1995 à janvier 1996, et revient sur le rapport Laurent et la circulaire Bardet. Les étudiants embrayent aussi sur le plan Juppé de réforme de la Sécurité sociale. Le mouvement aboutit au mois de décembre à une grève générale des fonctionnaires, qui dure trois semaines. Une forme de « convergence des luttes »…?

1997, l’arrêté Bayrou et ses stages diplômants

A partir de mars 1997, les étudiants se mobilisent pour demander le retrait de l’arrêté Bayrou, « relatif au diplôme d’études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ». L’arrêt revient notamment sur les stages diplômants et la semestrialisation. La FAGE, encore, appelle à une manifestation pour défendre « l’université d’aujourd’hui mais aussi de demain ».

Quant au mouvement actuel, il continue de mobiliser avec des assemblées générales régulières. La fin de ce nouvel épisode n’est pas encore écrite…

Chargement des commentaires…