L’histoire commence par un réveil. Julie émerge doucement de son sommeil avant l’aurore. Elle se lève et ne s’arrêtera plus : il faut faire garder les enfants, traverser la banlieue parisienne en période de grève, nettoyer les chambres de riches clients indélicats, préparer un entretien d’embauche…Telle une héroïne de film d’action, sorte de Jason Bourne au féminin, Julie va se transformer en combattante d’un quotidien hostile.

La caméra d’Éric Gravel la colle au plus près durant 1h30 frénétique, en mouvement constant et sur un rythme haletant. Le film l’entraine dans une spirale infernale, le drame devient film d’action, voire thriller. Mais l’ennemi est invisible, on l’entend sourdre du bruit des mouvements de grève, d’une société patriarcale qui laisse aux femmes le soin de gérer les enfants, d’une organisation spatiale qui éloigne les classes moyennes de l’endroit où elles travaillent. À plein temps est donc aussi un film politique porté par Laure Calamy, exceptionnelle, qui exprime les différentes facettes de son personnage à la fois simple et complexe, pour qui le spectateur ressent une profonde empathie. Rue89 Strasbourg l’a rencontrée, accompagnée du réalisateur Éric Gravel.

Julie se déplace sans cesse, change de costumes plusieurs fois par jour, se partage entre une vie diurne et nocturne, comme le personnage d’un film de super-héros. Julie, c’est Wonder Woman ?

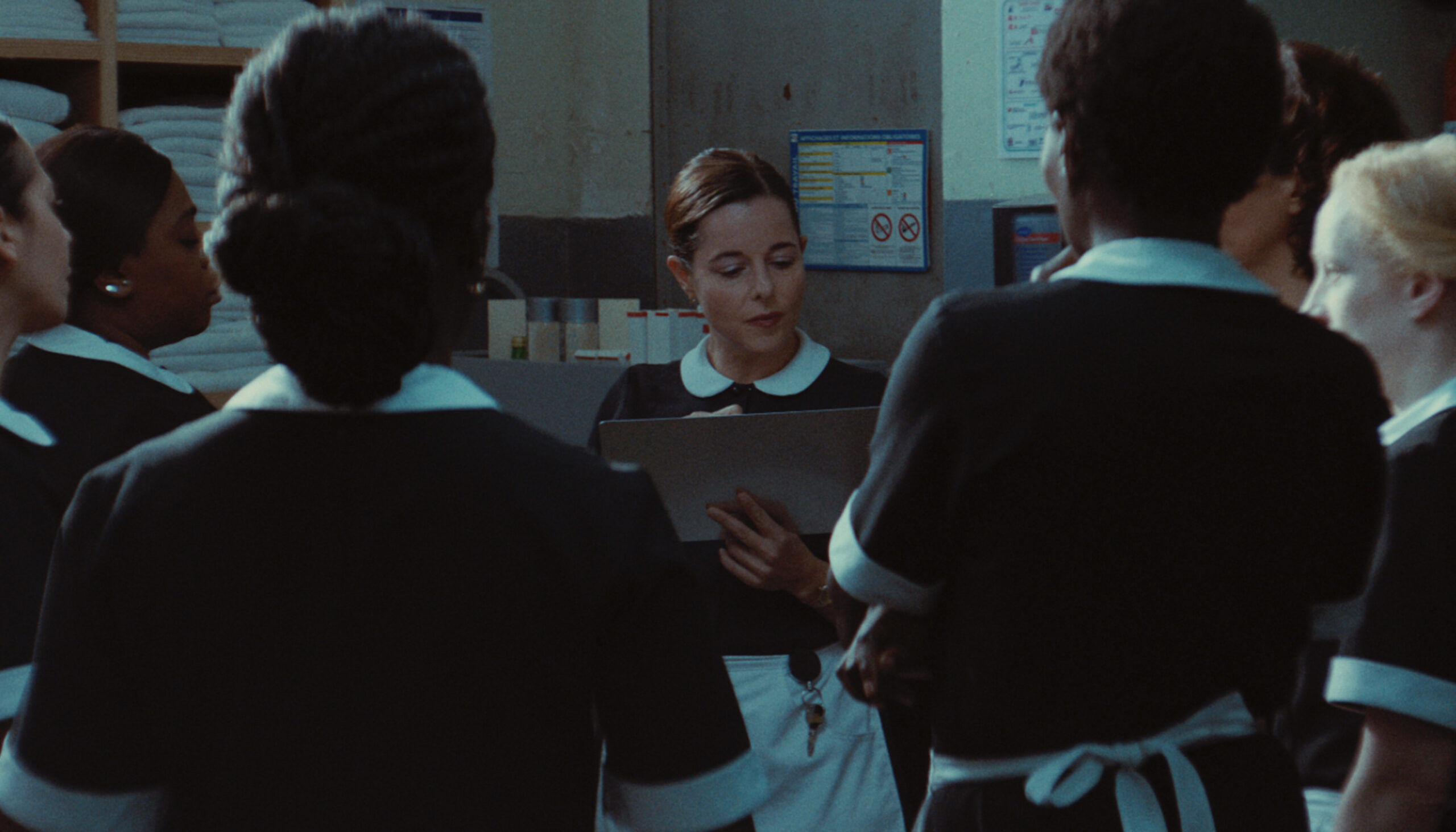

Laure Calamy : Oui ! Dans les films de super-héros, le héros est identifié par le costume qu’il revêt. Mais Julie se transforme encore plus que les super-héros : le tablier de la femme de chambre, le costume pour l’entretien d’embauche, les habits pour s’occuper des enfants… Comme chez Orson Welles où le personnage se diffracte à l’infini dans des miroirs, Julie interprète tous les rôles que l’on doit jouer dans la vie, que ce soit au travail, avec ses enfants ou lors d’un entretien d’embauche. J’ai voulu montrer cette femme sous toutes ces facettes en mettant tout ce que je pouvais pour que le spectateur soit en empathie avec elle, même si sa situation la rend parfois sourde aux limites des autres personnages.

Éric Gravel : À plein temps est en effet influencé par ce genre de films. J’ai notamment pensé à la série des films d’action Jason Bourne. Dans ces films, on comprend très vite la mission du personnage et ce qui se passe dans sa tête. Mon pari, c’était que le spectateur soit aussi accroché à un personnage de mère seule qu’il pourrait l’être avec un espion voire un super-héros !

Mais Julie travaille dans un palace, elle nettoie la merde des puissants (au karcher !). Ce personnage aurait-il pu être un homme ?

Éric Gravel : Un personnage masculin aurait eu un autre métier. Il aurait nettoyé la merde au sens figuré.

Laure Calamy : Au sens concret, c’est les femmes qui le font ! Il va également de soi qu’une femme se décarcasse pour ses mômes. Ce serait plus étonnant pour un homme. Mais pourtant, si Julie est femme de chambre, elle cherche à retrouver son métier d’avant qui était plus prestigieux. Cette quête professionnelle qui définit son identité a quelque chose de viril, on raconte d’habitude ce genre de recherche pour des hommes. C’est beau de le raconter pour une femme.

Comment avez-vous travaillé votre rôle de femme de chambre dans un palace parisien ?

Laure Calamy : J’ai fait une formation à l’hôtel Bristol. Comme pour le métier d’infirmière, c’est un domaine censé être féminin alors que c’est très physique. J’ai appris les différentes postures, comment tenir son dos, plier les genoux…Mais on a mal quand même à la fin de la journée ! Les femmes que j’ai rencontrées avaient des tendinites, des traces d’opérations, divers stigmates qui témoignaient de la difficulté de ce métier. Contrairement à l’hôtel Bristol, de nombreux palaces sous-traitent ce travail avec un nombre harassant de chambres à faire. Et dans un hôtel de luxe, rien ne peut être laissé au hasard.

Les difficultés de Julie semblent trouver un écho dans les mouvements de grève qui l’empêchent d’aller travailler. Ont-ils été construits comme une sorte de caisse de résonance ?

Éric Gravel : Oui, la grève est à la fois un obstacle dramaturgique et une caisse de résonance. J’aime ces effets contradictoires : elle est en difficulté à cause du mouvement de grève et en même temps elle a besoin d’être aidée et défendue pour que sa situation s’améliore. Il y a un dénominateur commun entre les deux. À un moment, Julie se regarde dans le miroir et écoute la radio qui évoque les mouvements de grève. J’ai conçu cette séquence pour mettre en parallèle l’individuel et le collectif. Je pensais notamment à la grève de 1995 pour les retraites et la Sécurité Sociale, avec une solidarité que j’avais ressentie dans cette époque charnière où des personnes perdaient leur droit.

Laure Calamy : On regarde Julie comme un insecte perdu dans une fourmilière. Il est difficile pour elle de penser ou d’agir autrement. Mais il y a cette espèce de nappe du collectif qui se révolte. Elle devrait peut-être rejoindre ce mouvement car elle est trop seule.

C’est donc un film politique ?

Éric Gravel : Oui, j’ai voulu mettre en scène la classe moyenne au cinéma pour exprimer son déclassement. Je viens d’un milieu très modeste et quand on est pauvre on ne peut descendre plus bas, on n’est donc pas une référence. Si la classe moyenne bascule, on sent au contraire que toute la société bascule. C’est ce que j’ai voulu montrer avec cette femme en déclassement qui cherche à remonter la pente.

On retrouve une préoccupation qui a fortement intéressé un cinéaste comme Ken Loach, notamment son dernier film Sorry We Missed You. Est-ce une référence pour vous ?

Éric Gravel : J’aime les personnages lumineux de Ken Loach et son côté très anglo-saxon qui parle au québécois que je suis. Mais si À plein temps s’approche d’un film social, je ne me vois pas comme un cinéaste naturaliste, j’ai voulu raconter une histoire haletante en insufflant une certaine cinématographie.

J’ai par exemple voulu faire ressentir la sensation des transports. Au niveau stylistique, j’ai cherché des codes dans les films du Nouvel Hollywood, notamment ceux de Sidney Lumet et John Schlesinger. J’admire aussi la façon de filmer de John Cassavetes qui parvient à capter la présence de l’acteur dans un espace restreint. Ce qui était important pour moi, c’est le personnage de Julie, tout se passe autour d’elle. J’ai essayé de m’inspirer de ce cinéaste pour sublimer mon personnage sans que le style prenne le dessus.

[Spoiler] La fin du film est ambiguë. Ce nouveau travail s’annonce compliqué…

Éric Gravel : C’est effectivement une fin ambiguë, comme ces images à double sens où l’on peut voir une jeune fille ou une vieille dame. De quelle façon va-t-elle trouver un équilibre dans sa vie ? Je suis plutôt pessimiste, ça va être compliqué pour elle. Elle s’emballe dans un nouveau projet, mais c’est la même histoire qui continue. Le manège en arrière plan tourne en rond…

Chargement des commentaires…